in-house

ホームページ制作

2025/04/20

WEB制作を内製化して外注費を抑えましょう!費用の比較や内製化を進めるステップを解説します

#in-house #dx #bpo

目次

Webサイトのリニューアルを検討する中で、「今後は一部でも自社で更新・運用できたら」と感じていませんか?

外注に頼りすぎると、制作スピードの遅れやコミュニケーションの手間が積み重なり、成果に結びつきにくいという悩みを抱える企業も少なくありません。

実は、すべてを自社対応する“完全内製”ではなく、一部を社内で担う“部分内製化”から始めることで、コストもスピードも改善できる可能性があります。

この記事では、

- Web制作の内製化をどこまで進められるのか?

- 外注とのハイブリッド運用で成果を出すにはどうすればいいのか?

といった疑問に対し、ステップを踏んでわかりやすく解説します。

「内製化って難しそう…」と思っている方こそ、ぜひ一度読み進めてみてください。

意外と現実的な選択肢が見つかるはずです。

また、内製化の進め方や重要なポイントを実際の成功事例を元に解説したお役立ち資料もぜひダウンロードください。

WEB制作の内製化を進めるべき理由やメリット

WEB制作を内製化することで、外注に頼ることなく柔軟かつ迅速な対応が可能になります。

更新スピードやコスト削減に直結するだけでなく、社内にナレッジが蓄積されることで、将来的な改善や展開にも強い体制を構築できるでしょう。

以下で詳しく解説します。

ページの更新が即対応できる

内製化することで、社内の担当者がすぐにWebページの更新や修正を行えるようになります。

- キャンペーン情報の差し替えや修正が即日対応可能

- 軽微なテキスト変更や画像差し替えも待ち時間ゼロ

- 営業現場やお客様の声を即反映し、タイムラグのない情報発信

特に頻度の高い更新が求められるWebサイトでは、スピード対応がユーザー満足度やSEOにも直結します。

日々の更新を自社で完結できる体制は、競争力の源泉となるでしょう。

コミュニケーションコストの削減

内製化により、制作会社とのやりとりが不要になり、業務効率が向上します。例えば、以下のような無駄が省けます。

- 修正内容を伝えるための資料作成や打ち合わせの手間

- 意図のすれ違いによる再修正と時間ロス

- スケジュール調整や納期確認などの調整工数

社内で直接作業を進められることで、伝達ミスや確認待ちが減少し、よりスムーズに制作業務が進行します。

外注費用の削減

外部へ依頼すると、デザイン・コーディング・修正対応など各工程ごとに費用が発生します。

項目 | 外注相場 |

トップページの更新 | 10万〜30万円 |

下層ページ1ページ | 2万円〜5万円 |

テキストや画像など軽微な修正 | 5,000円〜 |

これらの作業を内製化すれば、都度の依頼コストが不要となり、長期的に見て数十万円〜数百万円のコスト圧縮が可能。

余剰資金はマーケティング施策やシステム投資に回すこともできるでしょう。

顧客の変化に対応しやすい

内製化により、顧客の声や市場の変化をリアルタイムでWeb制作に反映できる柔軟性が生まれます。

例えば、商談中に得たニーズを即座にコンテンツへ反映したり、トレンドワードを取り入れた訴求表現に素早く変更するなど、スピード感のある施策実行が可能になります。

また、ユーザーの反応を見ながらサイトの導線設計を改善したり、急なキャンペーンや新商品の情報を即日掲載することも容易に。

こうした即応性の高さは、成果につながるマーケティング活動の実現に直結します。

WEB制作・運用の内製化費用と外注費用の比較

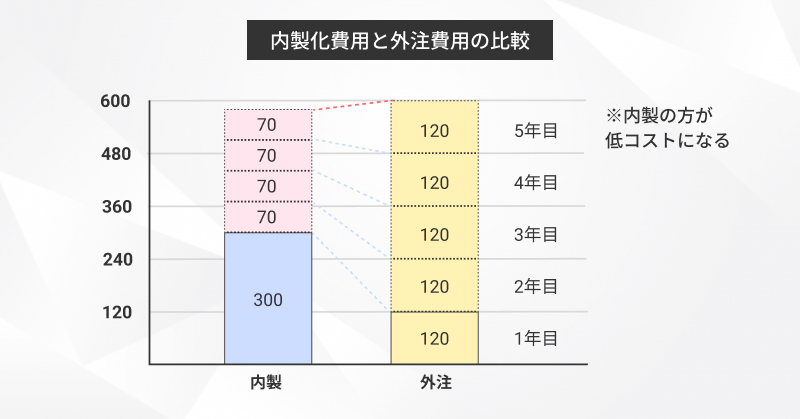

WEB制作を内製化する際は長期目線がとにかく大切です。

初年度は採用費や教育費、ツール導入などの初期投資が発生するため、費用が必ず高くなります。

例えば、初年度は230万円の初期投資と年間の人件費が70万円、合計300万円かかるとしましょう。

これに対し外注の場合は、年間120万円の委託費用になると仮定すると、初期負担は軽く見えるかも知れません。

しかし長期的に見ると状況は変わります。2年目以降の内製化は人件費のみで運用できるため、コストは大幅に低下。

一方、外注は毎年一定の費用が継続してかかり続けるため、5年スパンで比較すると内製化の方が費用を抑えられる可能性が高いのです。

WEB制作の内製化パターンを紹介!部分的でも効果が高い

すべてを内製化する必要はありません。社内での対応可能範囲や目指すゴールに応じて、部分的な内製化を取り入れるだけでも、十分に高い効果が得られます。

ここでは、現実的かつ成果につながりやすい内製化のパターンを紹介します。

制作は内製化、集客などは外注

Webページやコンテンツの制作は自社で対応し、広告運用やSEO対策といった集客系施策は専門会社に外注するスタイルです。

自社でページ制作を行うことで、更新内容を即時反映でき、施策実行のスピードが飛躍的に向上します。

また、制作コストの大部分を内製化により削減できるため、浮いた予算を他のマーケティング施策に再投資することも可能です。

一方、戦略や分析といった専門性の高い領域はプロの知見を活かすことで、成果の最大化を図れます。

内製と外注をうまく組み合わせることで、柔軟かつ効果的な体制を構築できる点がこのスタイルの大きな強みと言えるでしょう。

簡単な更新や改修だけ内製化

テキストの変更や画像の差し替え、FAQの追加といった軽微な作業だけを自社で対応するパターンです。

CMS(コンテンツ管理システム)を導入していれば、ノーコードで簡単に更新できるようになっているため、専門知識がなくても実施可能です。

限られた人材でも対応しやすく、まずは内製化を始めたい企業に適しています。

特に定期的なメンテナンスが発生するページや、急な更新が必要なコンテンツを自社で管理できるようになると、業務効率と情報発信の柔軟性が格段に向上します。

外部パートナーを含めた内製化

社内チームだけで内製化を進めるのが難しい場合は、フリーランスや外部の専門家と連携した「ハイブリッド型」がおすすめです。

例えば、プロパー社員が戦略設計や管理を担当し、制作や実装を外部のパートナーと協業する形です。

外部の知見を取り入れつつ、社内にノウハウを蓄積できる点が魅力です。必要に応じて役割を柔軟に調整しやすいため、実行フェーズでの負担も抑えられます。

さらに、将来的には外注していた領域の一部を自社で引き継ぐことも可能になり、段階的な内製化の実現にもつながります。

WEB制作の内製化を進めるステップ

- 外注している作業範囲や必要スキルの明確化

- 内製する作業範囲の決定

- 必要なリソース、人材の確保

- 外注先と連携して徐々にスイッチする

- 自社で運用する

外注している作業範囲や必要スキルの明確化

まずは現在、どの業務を外注しているのか、そしてそれらに必要なスキルやツールは何かを明らかにします。

業務の棚卸しを行い、「どの作業が内製可能か」を判断することが第一歩です。

外部の専門家と連携して、作業を見える化・リスト化することで、自社のリソースと照らし合わせた現実的な内製化戦略を立てられます。

段階的なタスクの洗い出しと着手が、無理のない移行を支えます。

内製する作業範囲の決定

次に、自社内で対応すべき作業範囲を決定します。

例えば、CMSでのコンテンツ更新やブログ投稿、画像差し替えなどは、比較的内製化しやすい領域です。

逆に、専門知識が必要なSEO施策や高難度のデザインは、外部依存を続けても問題ありません。

すべてを内製化するのではなく、自社のリソースやスキルに応じた範囲を見極めることが、成功のカギとなります。

必要なリソース、人材の確保

作業範囲が明確になったら、実行のための人材・ツールを確保します。

必ずしもフルタイム社員を採用する必要はなく、副業人材や業務委託を活用すれば、柔軟な体制構築が可能です。

必要なスキルに応じて、採用媒体の選定や教育体制も整えておくことで、スムーズな移行を実現できます。

人材の確保と合わせて、更新作業の効率化に役立つCMSやデザインツールの導入も検討しましょう。

外注先と連携して徐々にスイッチする

内製化は一気に切り替えるのではなく、段階的に進めるのが理想です。

現在の外注先に対しても、急な解約ではなく、一部の作業のみを段階的に移行することで、リスクを最小限に抑えられます。

具体的には「まずはブログ更新のみを社内で対応」「次は画像作成も内製化」など、フェーズを分けたアプローチが効果的です。

引き継ぎドキュメントの整備や、外注パートナーとのスムーズな連携も成功のポイントとなります。

自社で運用する

最終的には、計画した範囲を社内で完全に運用することが目標です。

日々の運用フローを確立し、定期的な改善サイクル(PDCA)を回すことで、継続的に成果を出す体制が整います。

また、ナレッジの蓄積・共有を社内文化として根付かせることで、新たな施策にも柔軟に対応可能なチームへと成長していけるでしょう。

WEB制作やリニューアルと内製化支援が得意な株式会社デイワン

株式会社デイワンは、WEB制作やマーケティング領域の内製化支援において豊富な実績を持つパートナー企業です。

最大の特徴は、単なるアドバイスや設計にとどまらず、クライアント企業のチームの一員として実行フェーズまで伴走する実践型の支援スタイル。

デジタル施策を社内で回せるようにするための人材育成・体制構築・ツール導入を一貫してサポートし、持続可能なインハウス運用の実現を後押しします。

また、デイワンはWEBサイトやLP、動画、SNSコンテンツなどのクリエイティブ制作にも対応可能。

ユーザー視点に立ったUI/UX設計や、成果を重視した設計思想をもとに、企業の「伝えたいこと」を確実に届けるデジタル表現を提案します。

コンセプト開発からブランド戦略に至るまでのブランディング支援も得意とし、新規事業やサービス立ち上げ時の核となる“ブランドの軸”を共に構築していくことができます。

「WEBをもっと内製化したい」「リニューアルに合わせて自社運用も進めたい」という企業は、まずはお問い合わせください。

また、内製化の進め方や重要なポイントを実際の成功事例を元に解説したお役立ち資料もぜひダウンロードください。

内製化を実施した成功事例

内製化を実施し成功を収めた下記2社の事例をご紹介します。

- 上新電機株式会社

- 株式会社ロッテ

更新頻度を大幅にアップした、上新電機株式会社

上新電機株式会社では、コーポレートサイトの運営に「ShareWith」を導入することで、更新作業の効率化と情報発信力の強化を実現しました。

特に、IR情報やサステナビリティ関連コンテンツの更新頻度が大きく向上し、以前は年に数回だった更新も、現在ではタイムリーに対応できる体制に。

企業情報の信頼性向上とユーザビリティの改善につながっています。

サステナビリティに特化したページの拡充やIRの即時更新といった取り組みが可能になったことで、社内の運用体制が活性化し、今後は英語サイトの整備や動画コンテンツの拡充も見据えた展開が進められています。

情報の鮮度と量を両立した運営事例として参考になる成功例です。

参考:ShareWith

運用コストを大幅に削減した、株式会社ロッテ

株式会社ロッテでは、コーポレートサイトの運用体制を見直し、内製化とクラウド移行によって年間のサイト運営コストを大幅に削減しました。以前は、週ごとの新商品情報の更新をはじめ、制作物の管理や公開作業をすべて外部制作会社に依頼しており、高額な運用費が課題に。

そこで、CMS「Connecty CMS on Demand」を導入し、社内にデジタル推進チームを立ち上げました。

承認フローを明確にしたうえで、自社で更新・管理を行う体制へと変更。

さらに、従来の自社サーバーをクラウド環境へ切り替えることで、インフラ費用も圧縮。

内製化とインフラの最適化を両立したことで、サイト運用全体にかかるコストの見直しと効率化に成功しています。

まとめ

WEB制作の内製化は、単なるコストカット施策ではありません。

情報発信のスピード向上、社内ナレッジの蓄積、顧客対応の柔軟性向上など、企業の成長基盤を築くうえで多くの利点があります。

特に下記のような点が、内製化を進めるうえでの大きなメリットです。

- 日々のページ更新を即時対応できる:営業現場や顧客の声を反映しやすく、タイムリーな施策が可能

- 外注コストを大幅に削減:都度発生する外注費をカットし、資金を戦略施策に回せる

- 社内にノウハウが残る:担当者が変わっても情報資産を継続的に活用可能

- 柔軟な運用体制が組める:フル内製だけでなく、部分的な外注や外部パートナーとの連携も有効

- 長期的にはコスト優位に:初期投資は必要だが、2年目以降の費用は人件費のみで済む場合が多い

段階的に進められる「ハイブリッド型」や「一部内製化」からスタートすることで、無理なく導入できるのも魅力です。

成果を上げるには、目的に応じた範囲の明確化と人材確保、そして運用フローの整備が欠かせません。

まずは社内の現状把握から始め、できる範囲で一歩を踏み出すことが重要です。

この記事を書いた人

株式会社デイワン 代表取締役 月森 隼人

不動産コンサルタント、注文住宅やマンションなどの企画営業を経験し、大手広告代理店のデジタル部署にて、Web領域でのブランディングややディレクションなど上流から幅広く担当。