creative

ホームページ制作 , DX

2025/05/15

【2025年版】ものづくり補助金とは?申請の流れや活用のポイントを徹底解説!

#creative

目次

「自社の製造工程を見直したい」「新しい設備を導入して事業を拡大したい」

そう考えている中小企業・小規模事業者にとって、国からの補助金制度は大きな追い風となります。

特に『ものづくり補助金』は、革新的な設備投資やサービス開発を支援する代表的な制度です。

この記事では、2025年度の最新情報をもとに、ものづくり補助金の概要から申請の流れ、注意点や活用事例までを詳しく解説します。

さらに、複数の補助金支援の専門家に無料で相談・比較できるサービスについても紹介します。

これから補助金の申請を検討している方はもちろん、「うちは対象になるの?」と疑問を抱えている方も、ぜひ参考にしてください。

ものづくり補助金とは?

ものづくり補助金の基本情報をまとめました。

目的

ものづくり補助金(正式名称:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)は、中小企業や小規模事業者が行う革新的な製品・サービスの開発、またはそのための設備投資などを支援する国の制度です。

経済産業省が主管し、地方経済の活性化や企業の生産性向上を目的として実施されています。

例えば、従来の人力中心の製造工程を自動化したり、新たなニーズに応える製品を開発したりすることにより、付加価値の高いビジネスモデルを構築する企業を対象としています。

この補助金は、単なるコスト削減だけでなく、事業成長の戦略的な一手としても多くの企業に活用されています。

基本要件

ものづくり補助金を活用するには、単に申請するだけではなく、制度が定めるいくつかの基本的な要件を満たしている必要があります。

2025年度のものづくり補助金では、以下の3つの項目が大きな柱となっています。

① 給与支給総額の増加

事業者は、補助事業を実施することで従業員に対する給与支給総額を事業計画期間中に増加させる必要があります。これは国の「賃上げ」を推進する政策方針に沿ったものです。

具体的には、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上、又は給与支給総額の年平均成長率が+2.0%以上増加することが求められます。

② 最低賃金の引き上げ

給与総額に加えて、最低賃金の水準も上昇させる必要があります。都道府県ごとの最低賃金を上回る水準で支給することが条件で、申請時点だけでなく、今後の計画にもその方針が組み込まれていなければなりません。

事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準であることが求められます。

③ 付加価値額の増加

ここでの「付加価値額」とは、「営業利益+人件費+減価償却費」で計算される値を指します。

この指標は、企業の生産性を示すものであり、事業計画期間内に付加価値額の年平均成長率が+3.0%以上増加することが要件です。

ポイント:この3要件は、「達成しなければ補助金の返還対象となる」場合もあるため、事前の戦略設計や数値目標の妥当性検討が重要になります。

補助率・補助上限

補助金の「補助率」および「補助上限額」は、事業規模や企業の類型、選択する枠(通常枠・グローバル枠など)によって異なります。以下は2025年度の基本的な支援内容です。

補助率とは?

補助率とは、事業にかかる総費用のうちどの程度を補助金で賄ってもらえるかを示す割合です。

- 中小企業の場合:2分の1(=費用の50%を国が補助)

- 小規模事業者(小規模製造業者など)の場合:3分の2(=費用の約66.7%を国が補助)

※企業の区分により異なりますので、対象となるかは事前に確認が必要です。

補助上限額とは?

補助金として支給される最大の金額のことです。通常枠では、事業の類型や規模に応じて、以下のように上限が設定されています。

企業規模 | 補助上限額(通常枠) |

小規模事業者 | 最大750万円 |

中小企業 | 最大1,250万円 |

グローバル枠・成長枠など(特例条件) | 最大3,000万円以上の場合もあり |

補助対象経費には、以下のようなものが含まれます。

- 機械装置の購入費用

- システム・ソフトウェアの導入費用

- 技術導入費・専門家費用・外注加工費 など

💡 注意点:補助金は「後払い制」です。つまり、いったん全額自己資金等で支出した後に、後から補助金分が支給される仕組みです。そのため、資金繰りの見通しも重要です。

2025年度のものづくり補助金の主な変更点

2025年度の「ものづくり補助金」では、制度設計の見直しが図られ、前年と比べていくつかの重要な変更点が加えられました。

これらの変更は、より効率的な支援と公平な制度運用を目的としたものであり、申請前に必ず確認しておく必要があります。

以下では、その主な変更点について詳しく解説します。

①支援枠の削減と再編

2024年度までは、複数の枠組み(通常枠、グローバル市場開拓枠、省力化枠など)が用意されており、目的や企業規模に応じて選択できる制度設計でした。

しかし、2025年度からは支援枠が大幅に簡素化され、「製品・サービス高付加価値化枠」と「グローバル枠」の2つの枠に再編されました。

製品・サービス高付加価値化枠とは?

こちらは、主に国内向けの事業において、革新的な製品・サービスの開発や業務プロセスの高度化に取り組む企業を対象としています。

省人化、DX化、AI・IoTの導入など、生産性向上を通じて付加価値の向上を図るプロジェクトが主な支援対象です。

グローバル枠とは?

海外展開を目指す企業を対象とした枠です。海外市場での製品・サービス展開、輸出拡大、現地法人設立など、グローバル志向の中小企業が応募可能です。

近年は、円安を背景に海外進出への関心も高まっており、特に輸出型ビジネスには注目が集まっています。

✅ 申請時のポイント:事業内容によって申請できる枠が異なるため、自社の事業戦略と照らし合わせて適切な枠を選ぶことが大切です。

②基本要件の変更

2025年度では、補助金申請に必要な基本要件の水準が厳格化されています。特に「賃上げ」や「行動計画の公表」といった項目において、新たな条件が加えられました。

変更点①:給与支給総額の成長率の見直し

これまでは給与支給総額の年平均成長率が+1.5%以上が目安とされていましたが、2025年度からは以下のいずれかを満たす必要があります。

- 1人あたりの給与支給総額の年平均成長率が、最低賃金の年平均成長率以上

- または、給与支給総額の年平均成長率が+2.0%以上

これは、政府の「構造的賃上げ推進策」に基づいた条件強化であり、企業側にも明確な数値目標が求められます。

変更点②:中堅企業への行動計画義務化

従業員が21名以上の企業に対しては、「一般事業主行動計画(女性活躍推進法に基づくもの)」の策定・公表が必須となりました。これは、働き方改革や多様性の促進を目的とした要件であり、単なる申請条件ではなく、継続的な運用が求められます。

③収益の納付義務の削除

これまでの制度では、補助事業によって得られた収益が一定基準を超えた場合、その一部を「収益納付」として国に返還する義務がありました。

これは、補助金が公的資金であることを踏まえた制度設計でしたが、申請者にとっては事務負担や資金計画における不確実性の原因にもなっていました。

しかし、2025年度からはこの「収益納付義務」が原則として削除され、より柔軟に補助金を活用できる環境が整備されました。

💡 現場のメリット:収益納付が不要になることで、補助金を用いたプロジェクトがより利益を生み出しやすくなり、長期的な投資回収計画の立案もしやすくなります。

【総まとめ:申請者が押さえるべきポイント】

項目 | 2024年度まで | 2025年度から |

支援枠 | 4〜5種類の枠が存在 | 2種類に再編(高付加価値化枠・グローバル枠) |

給与支給総額要件 | +1.5%以上目安 | +2.0%以上、または最低賃金以上の成長 |

中堅企業の行動計画 | 任意 | 従業員21人以上で必須 |

収益納付 | 一定条件で返還義務あり | 原則不要 |

ものづくり補助金のスケジュール

ものづくり補助金は通年で複数回の公募が実施されます。最新のスケジュールや締め切りは、【公式サイト(https://portal.monodukuri-hojo.jp/)】にて随時更新されているため、常にチェックが必要です。

交付申請から決定までは、おおよそ1カ月程度が目安です。

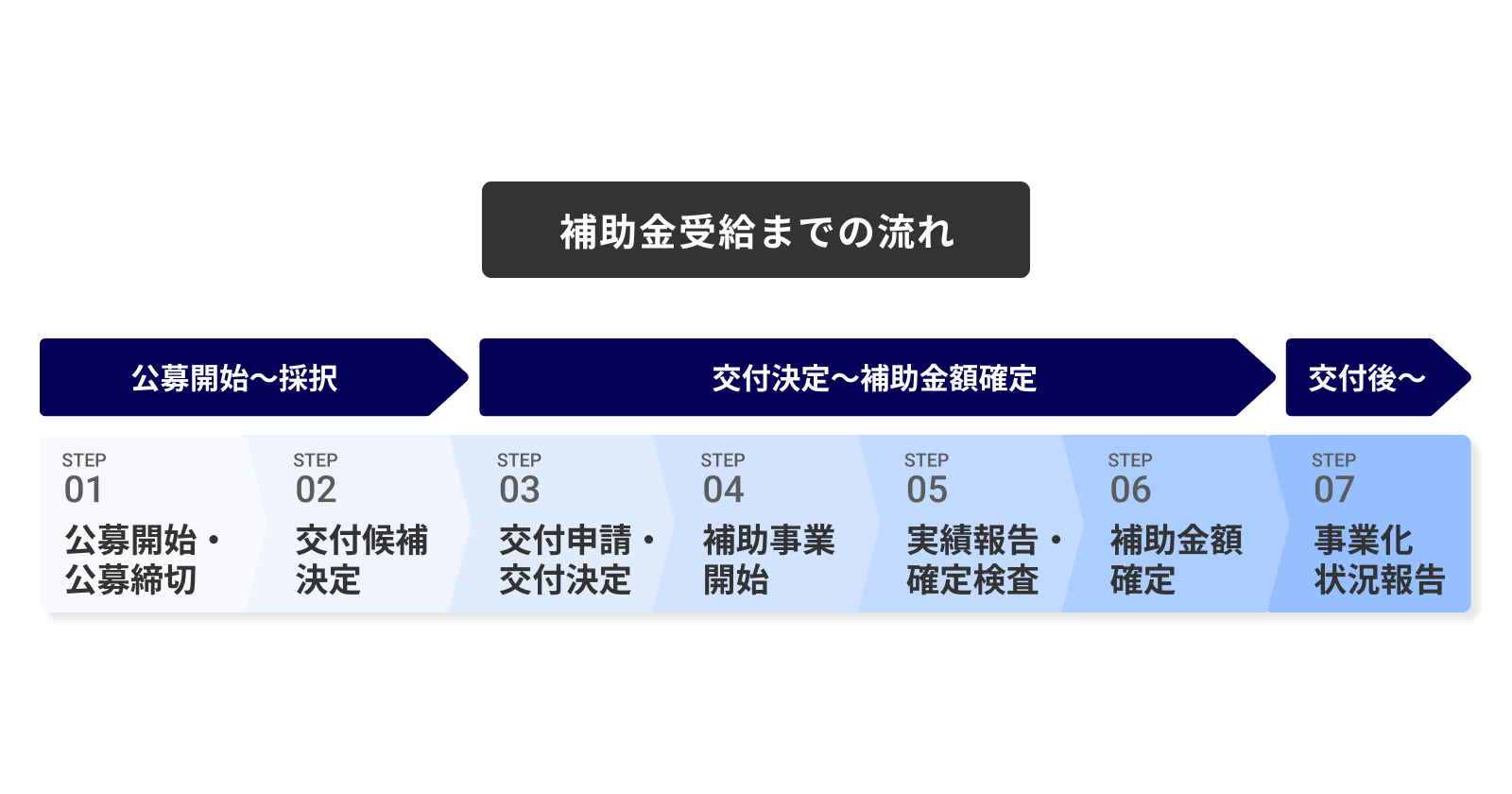

補助金受給までの流れと申請方法

ものづくり補助金をスムーズに受給するためには、あらかじめ申請から受給までの全体の流れを理解しておくことが不可欠です。

ここでは、公募開始から補助金の交付、さらには事業完了後の報告まで、各ステップを順を追って解説します。

① 公募開始・公募締切

まず、ものづくり補助金は通年で複数回の公募が実施されています。公式サイト(ものづくり補助金総合サイト)で最新の公募スケジュールや締切日が公開されるため、常に情報をチェックする必要があります。

各回の締切は数か月おきで、予算枠に達し次第終了する可能性もあるため、早めに準備を進めましょう。

② 交付候補決定

公募締切後、申請された事業計画は専門家によって厳正な審査を受けます。審査は書類・内容の妥当性・成長性・実現可能性など、多面的に行われ、「交付候補者」として採択される企業が選ばれます。

審査期間はおおよそ1~2ヶ月程度です。

✅ 採択率は年によって変動しますが、平均30〜50%前後となっており、しっかりと練られた申請内容でないと採択されません。

③ 交付申請・交付決定

採択通知を受けた事業者は、「交付申請書類一式」を提出します。ここでは、事業の詳細な実施計画や経費内訳、実施体制などを再度確認され、問題がなければ「交付決定通知書」が交付されます。

これによって、正式に補助事業をスタートできる状態になります。

交付申請は採択発表日から原則2か月以内に行う必要があるので注意しましょう。

④ 補助事業開始

交付決定後に、補助対象となる事業を開始します。設備の購入や発注、工事の着手、委託業務の実施など、必ず交付決定後に開始することが原則です。

交付前に支出した費用は原則として補助対象外となるため、スケジュール管理は慎重に行う必要があります。

補助事業実施期間は、「製品・サービス高付加価値化枠」では交付決定日から10か月(ただし採択発表日から12か月後の日まで)、「グローバル枠」では交付決定日から1 か月(ただし採択発表日から14か月後の日まで)です。

⑤ 実績報告・確定検査

事業が完了したら、実施内容や支出内容をまとめた「実績報告書」を提出します。報告には領収書、納品書、振込記録などの証拠書類の添付が必要です。

報告内容に基づき、所管の審査機関による「確定検査(実地検査)」が行われ、適正に実施されているかがチェックされます。

⑥ 補助金額確定

確定検査で問題がなければ、補助金の金額が最終的に確定し、指定口座に補助金が入金されます。

補助金は後払い方式であるため、自己資金やつなぎ融資を活用しながら事業を進める計画が必要です。

⑦ 事業化状況報告

補助金の交付が終わった後も、数年間にわたり事業化報告が求められます。具体的には、「売上の変化」「生産性の向上」「従業員の雇用状況」など、事業の成果を報告することが義務付けられています。

これは、補助金が本当に企業の成長に貢献したかを評価するための重要なプロセスです。

ものづくり補助金を申請する時の注意点

ものづくり補助金の申請は、単なる書類提出ではなく、高度な事業計画の策定と長期的な視点での準備が必要です。

以下のポイントを押さえることで、採択率を高め、実行フェーズでもトラブルを回避できます。

事業計画書には要件に合わせた内容を盛り込む

事業計画書は、ものづくり補助金の審査において最も重要な資料です。審査員が最初に目にするこの書類には、以下の要素を明確に記載する必要があります。

- 課題とその解決策(なぜ今この事業をするのか)

- 技術的優位性や革新性(他社との差別化要因)

- 補助金を使った具体的な活用方法と成果の見込み

- 収益性や事業継続性(補助金に依存しない健全なビジネスモデル)

審査項目は明確に公開されているため、それらに沿った「構造化されたストーリー」を意識することが重要です。

事前に電子申請システムの準備をしておく

ものづくり補助金の申請は完全電子化されています。申請に必要な「GビズIDプライムアカウント」の取得には約2~3週間かかるため、早めに申請をしておきましょう。

原則として紙での申請は不可となっています。

口頭審査の対応に備える

一部の応募者には、書類審査に加えて口頭審査が課される場合があります。口頭審査では、事業の適格性や革新性、実現可能性について質疑されます。

この場合、申請書と異なる説明や、質問に答えられないといったことがあると減点の対象になりかねません。あらかじめ、想定質問と回答をまとめておき、関係者で模擬面談を実施すると良いでしょう。

採択後に補助額が変更になる場合もある

採択された後も、経費の精査や確定検査の結果により、最終的な補助額が当初申請額より減額されることもあります。

例えば、領収書の不備や経費の支出先が補助対象外と判断された場合などです。

そのため、補助対象経費の範囲を正確に把握し、証拠書類を整備しておくことが重要です。また、導入予定の機器・サービスについては、事前にコンサルタントや商工会議所などと相談し、補助対象となるかを確認しておくと安心です。

ものづくり補助金はこんな人が活用できる

ものづくり補助金は、主に日本国内に本社を置き、国内市場向けに事業を展開している中小企業・小規模事業者が対象です。

特に、以下のような企業にとっては、大きな成長のきっかけとなる支援制度です。

- 新しい製品やサービスの開発を計画している企業

- 老朽化した設備の刷新や、生産性向上を目指す企業

- 業務プロセスの自動化・IT化を進めたい企業

- 海外展開に向けて準備を進めている企業 など

実は、多くの企業が「自社には無関係だ」と考えてしまい、補助金の活用チャンスを逃しています。しかし、業種・地域を問わず広く対象となっており、製造業に限らず、建設業・小売業・サービス業なども対象となります。

補助金を活用すれば、通常では踏み切りづらい大型投資や技術革新も現実のものとなります。中小企業だからこそ、外部資金を効果的に取り入れ、競争力を高めることが求められています。

「自社に合う補助金があるか知りたい」「申請が通るか不安」

といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ無料相談をご活用ください。複数の専門家と比較検討ができるサービスを通じて、あなたに最適な補助金申請の道筋を見つけるお手伝いをいたします。

全国で利用できるその他の補助金

「ものづくり補助金」以外にも、事業成長を支援する補助金は多数あります。

自社で活用できる補助金がある場合、詳細や上限額をチェックしてみましょう。

小規模事業者持続化補助金

販路開拓・集客強化のための支援。上限額:50万円~200万円

詳細:https://r3.jizokukahojokin.info/

事業再構築補助金

業種転換・業態変更など、大規模な事業再構築を支援。補助額は最大1億円超。

詳細:https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

IT導入補助金

業務効率化を目的としたITツール導入を支援。最大450万円まで補助。

詳細:https://www.it-hojo.jp/

ものづくり補助金は専門家と協力して申請しよう!

「補助金に挑戦したいけど、不安がある」「申請書類の書き方が分からない」

そんな企業こそ、補助金申請に強い専門家の力を借りましょう。

弊社の無料紹介サービスでは、全国の信頼できる補助金コンサルタント・社労士事務所を複数ご紹介可能。

最適なパートナー選びができるから、申請成功の確率が格段に上がります!

この記事を書いた人

株式会社デイワン 代表取締役 月森 隼人

不動産コンサルタント、注文住宅やマンションなどの企画営業を経験し、大手広告代理店のデジタル部署にて、Web領域でのブランディングややディレクションなど上流から幅広く担当。